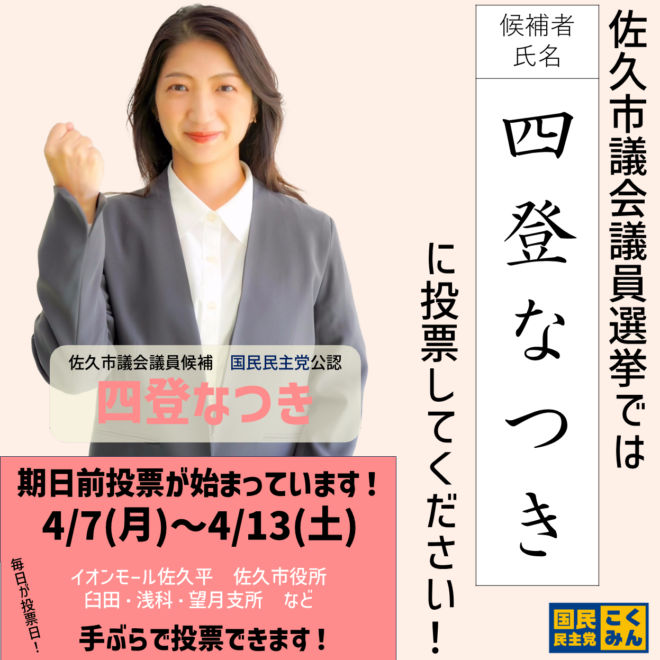

来てくださった皆様、ありがとうございました。明日は投票日。四登なつきをどうぞ宜しくお願い致します。

佐久市議会議員

来てくださった皆様、ありがとうございました。明日は投票日。四登なつきをどうぞ宜しくお願い致します。

https://youtu.be/x1Xbj8pee58?si=EulOv_vV6C3mUjds

今日は期日前投票行ってきたよとお声がけ下さる方々が😭佐久市議選、明日は最終日です!最後までご声援を頂けますと幸いです。

ぜひ、お越しください!佐久市議会議員選挙最終日です。

こんにちは!選挙戦4日目。柳田佐久市長のスペースで色々とお話しせて頂きました。

・被災地での仕事から変わった価値観

・なぜ、佐久市議か

・アフリカでの経験

・安芸高田市のこと

・私の中の国際教養大学の存在

・4/12玉木雄一郎が佐久平駅に!

ぜひお聞き&シェアください✨

https://x.com/seiji_ya/status/1909854692504686898?s=46

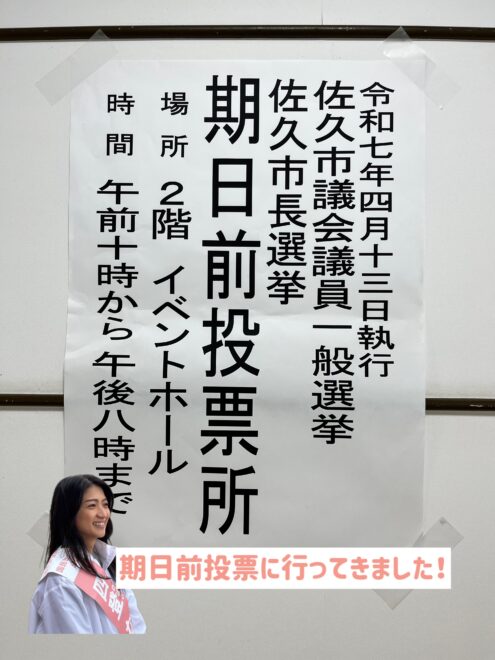

イオンモール佐久平で期日前投票に行ってきました!

投票券も身分証もいりません。お仕事帰り、お買い物の際にふらっとお寄りください。手ぶらでGO!

四登なつきにはあなたの一票が必要です。

選挙戦ミニトークyoutube🐰期日前投票に行ってきました。

佐久市議会議員選挙が始まりました。7日間、駆け抜けます!

佐久市議会議員選挙が始まりました。7日間、駆け抜けます!

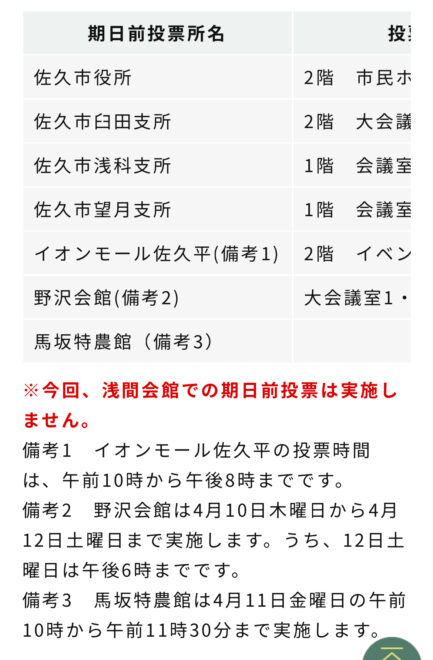

下記で本日7日から投票が可能です。詳しくはHPへ。四登なつきを宜しくお願いします!

https://www.city.saku.nagano.jp/shisei/senkyo/giin_sityou_senkyo/r7sigisityousenkyo.html#cms36145

今回の選挙戦で訴えている基本政策の一つが、「地域でこどもを育む「まち」へ」。

※「街」も、「町」も地域の多様性がある佐久市を表す漢字としてしっくりこず、今回は「まち」という表現にしました。

両親共働きでこどをも育てるということが、佐久市でも珍しくはありません。子育てが負担にならないように、実家が近くになくても地域の誰かを頼ることができる、そんな環境を整えていきたいです。

しかし、これは子育て世代のためだけの施策ではありません。

地域でこどもを育むまちは、孤独を抱えないまち。

一般的に、ご高齢の方の3人に1人は社会とのつながりがないと言われています。

成人の8人に1人が潜在的うつ状態の可能性があるというデータもあります。

長野県内の若者の自殺率は全国でも最上位にあります。

佐久市も、何かをきっかけに、孤独を抱えやすい地域なのだと思います。

それは定年退職かもしれない。介護や育児などの家庭の事情かもしれない。会社や学校などの所属する場所での人間関係かもしれない。そんなときに、第三の居場所をもっているかどうかで、その先の進路が変わってきます。

例えば村落支援制度の活用をすすめ、「地域のおせっかい役」を仕組化する。

例えば区のあり方をタップデートし、子育て世代が参加しやすくする。

例えば佐久市に登録している防災士が、防災を切り口に地域の皆さんを繋ぐ。

今ある制度を少し工夫するだけで、できることはたくさんあると考えています。

候補者が自身のこどもを伴って行う活動および年齢満18年未満の者の選挙運動について、令和5年に総務省から下記通知があり、実施できるものが整理されました。

◎候補者が自身のこどもを伴って行う活動について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000865536.pdf

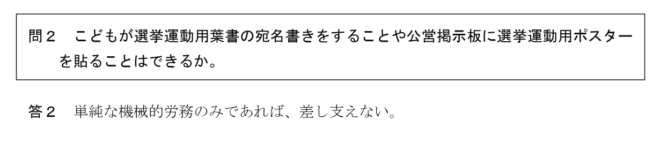

18歳未満が実施可能な作業は下記に記載があります。

なんと、選挙ポスターがこどもでも貼れるように!!

本当に少しずつですが、子育てしながらの出馬の環境が整理されていっています。

川辺の掃除をしながらいろいろと議論。農業支援のあり方、お墓のあり方、コミュニティとは、自律性を育むにはこどもにどのような機会提供が必要か、などなど。あっという間の時間でした!

千曲川を愛する会の皆様、ありがとうございました✨