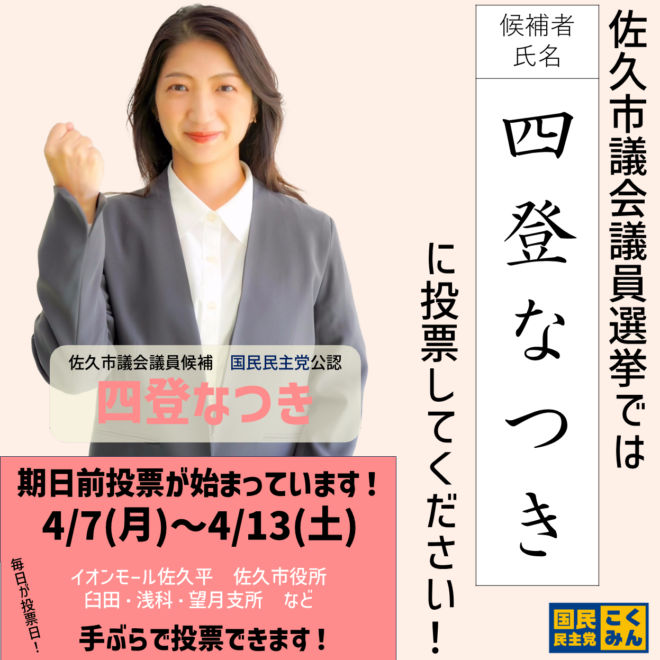

こんにちは!選挙戦4日目。柳田佐久市長のスペースで色々とお話しせて頂きました。

・被災地での仕事から変わった価値観

・なぜ、佐久市議か

・アフリカでの経験

・安芸高田市のこと

・私の中の国際教養大学の存在

・4/12玉木雄一郎が佐久平駅に!

ぜひお聞き&シェアください✨

https://x.com/seiji_ya/status/1909854692504686898?s=46

佐久市議会議員

こんにちは!選挙戦4日目。柳田佐久市長のスペースで色々とお話しせて頂きました。

・被災地での仕事から変わった価値観

・なぜ、佐久市議か

・アフリカでの経験

・安芸高田市のこと

・私の中の国際教養大学の存在

・4/12玉木雄一郎が佐久平駅に!

ぜひお聞き&シェアください✨

https://x.com/seiji_ya/status/1909854692504686898?s=46

国民民主党を選んだのは2023年。その当時は全国の状況と同様に、佐久市での知名度もゼロでした。

そのような中、当時の長野県連代表・大塚耕平元参議院議員とお話しし、「信州こくみん政治塾」を立ち上げました。私は事務局長を務めていました。

事務局長を経て、選挙に出るときは国民民主党の看板を背負おうと決めました。そうでもしないと、佐久市の方々に国民民主党の名前を知ってもらうことが難しいと感じていたからです。

私は日本には自民党と議論ができる、建設的な野党が必要だと考えてきました。では野党の中でどこを選ぶか。改革中道として、政策本位に政治を進めようとする国民民主党以外に選択肢はありませんでした。

その後に迎えた2024年の衆議院議員選挙。「手取りを増やす」を掲げて戦い、多くの方々のご支援により、議席を4倍にすることができました。佐久市でも4,183名の方が、比例票で投票をして下さいました。本当に有難うございました。(まさかこんなにも早く国民民主党の名が知られるとは思ってもみませんでした。)

一方で、榛葉幹事長からは「国民民主党が支持されたのではない。国民の切実なSOSが、声として我々に届いているのだ」と、できることを着実に進めるよう党内でメッセージが出されています。

103万円の壁は、目指した結果まではたどり着けませんでした。しかし一方で、自民党内にも長年問題としてはあがっていたが、30年間国会で議論されることのなかった政策が議論されるようになりました。自民党一強ではない政治が、本当に日本の将来を見据えて必要な政策を動かしていくのだと改めて感じています。

国民民主党は「103万円の壁の引き上げ」「ガソリン暫定税の廃止」以外にも、「孤独孤立対策」「内密出産の法制化」「ヤングケアラー支援」「就職氷河期世代支援」等、声なき声を国政に届けるべく、超党派での議論を進めてきた政党でもあります。

右でも左でもなく、政治を前に進めるために、皆様の声に寄り添い、政策を前に進める。佐久市でも、声なき声を拾い、市政に届けることを目指して参ります。

※それでもなぜ国政ではないのか、はこちらに書いています。

「国政にいかないんですか?〜なぜ地方議員なのか」

動画はこちらから:

https://youtu.be/obGD9-0jtf8?si=6DpWeoW0xN_zSVzS

是非ご覧いただけますと幸いです。

いいね&シェアで応援も大変有難いです!

「国政にいかないんですか?」とよく聞かれます。「地域のことがやりたいんです」といつもお答えします。

その質問を受けると、地方議員という仕事がとても軽んじられているように感じてモヤモヤしてしまいます。

でもそれは、残念ながら今までの地方議員のあり方の積み重ねによるもの。

地方議員は本来、民主主義において最も身近な、暮らしと政治を繋ぐ重要な存在のはず。その役割を果たせていない議員があまりにも多く(全国で)、地方議員の仕事が分からず、地方議員の存在意義も分からない状態になってしまっている。

参考)古いですが有識者によるこのような議論も「地方議会は機能しているのか」

https://www.genron-npo.net/future/archives/7616.html

「住民自治とともに歩む議会」をつくりたい。

これからの地方に必要なのは、1人による強いリーダーシップではない。変化が激しく、様々な個のあり方を包み込む社会が求められる中で、必要になるのはボトムアップの政治です。

佐久平駅前が再整備されます。私たちは次の世代にどのような佐久平駅を残したいでしょうか。

中央図書館が移転再整備されます。私たちは次の世代にどのような図書館を残したいでしょうか。

誰か1人が正しい答えを持っているわけではない。多数決ででた答えが正しいわけでもない。一人一人が考え、声をあげないと、本当に必要なものは形作られないと考えています。

市政の情報をきちんと伝え、あなたが考えるきっかけを作れるように。

あなたの声を、あちらにもこちらにも聞きに行けるように。

たくさんの声から、対話を通じて新しいあり方を紡ぎ出せるように。

そんな積み重ねが、これからの佐久市を、こどもたちの代まで続く佐久市をつくっていくのだと考え、活動しています。

なぜ佐久市に来たの?とよく質問を頂くのでこちらにも書きたいと思います。

大きく5つありました。

きっかけは佐久穂町にある大日向小学校でした。長男が小学校にあがるタイミングで、東京の中央区という東京の中でもぎゅうぎゅう詰めかつ学区にあった小学校の昭和な教育方針への違和感から、学校を探し始めました。

抽選で落選したため大日向小学校には行かないことになりましたが、長野県に通ううちに長男が地域を気に入り、引越しを楽しみにしていたため、そのまま引っ越すことにしました。

東御市や青木村も見に行きましたが、空いている物件はハザードマップで浸水や土砂崩れが起きるエリアでした。

(ちなみに佐久市でもハザードマップを確認し、浸水エリア外の物件にしたものの、令和4年の改定で浸水エリアに指定されました…)

市街地がハザードマップで危険な地域になっているというのは日本全国で珍しいことではありません。首都直下型地震や南海トラフ地震で大きな被害が予想されるところは移住の検討先に最初から入ってきませんでした。水害は数日前から予測がたてられるものであるため(線状降水帯は難しいということはありつつも)、人的被害は抑えることができます。災害が少ない、というのは佐久市の大きな強みです。

引越しをして最高だと思ったことが、こどもの小学校までの道のりが片道徒歩40分(小1の足)だったこと。暑い日も寒い日も歩いて通い、足腰と体が鍛えられました。(龍岡城にある田口小学校だったので1年で閉校となりました(涙))

息子は「走らないと学校に着かないんだ」と言い始め、それが転じて陸上クラブに入り、春~夏には毎月開催されるトレイルランの大会に出るように。息子が陸上と出会えたことも移住の財産だったと思います。

夫の仕事が東京のため、東京へのアクセス環境が必須でした。佐久市が東京通勤層の移住を促進しているように、その点は佐久市の絶対的な強みだと思います。

東京の子育ては「孤育て」と言われます。孤立した子育て。佐久市にいくと、地域の方々にもお世話になりながら、私たちも地域のお手伝いをしながら、地域でこどもを育てられるのではないか、とそんな憧れもあり移住を決めました。

実は⑤に期待とのギャップがあり、それが市政を目指すきっかけにもなりました。その話もまた書きたいと思います。

どんな仕事をしていたの?と聞かれると、被災地での街づくりの仕事です、と答えるのですが、説明するのがとても難しいです。

今日は過去に担当した事業の一つを、過去の自分のブログ(note)記事から転載します。

ーーーーー

地域の団体さんとプロジェクトを進めている千葉県鋸南町での話。

みなさんは東日本に大きな被害をもたらした、2019年の台風15・19号を覚えているだろうか。

千葉県鋸南町は、人口8,000人弱の町ですが、住家の68.4%、計2510戸が被災しました。(全壊16戸、半壊334戸、一部損壊2144戸、令和元年11月13日時点)

半壊以上の場合に適用される応急修理の申請件数に対し、鋸南町では99%が完了となり、一見、町は発災前に戻ったかのように見えます。

一方で、最も被害の大きかった岩井袋地区では、世帯数が2割減少。この中には全壊により引っ越した方もおられますが、半壊・一部損壊であっても、修繕の順番を待っている間にも雨風にさらされ、家屋全体が傷んでしまい、解体を決めた方もいらっしゃいます。

参考)当時のニュース

私も現地を訪れましたが、地域のおばあちゃんが、ここもここも空き家になっちゃったんだよね、と話しておられたのをよく覚えている。

歯抜けになった小さな地区では、孤独を抱えていたり、雨風の夜には強い不安を抱きながら過ごす方たちがいます。この2月には、修繕の完成をみることなく、亡くなった方がいたそうです。

参考)鋸南アクセラレーション コラム

“遺族は、「あいつは、壊れた屋根や天井を見るたびに怖がったり、不安になったり、泣き声みたいな声だしてたよ」と話していました。

不安にかられて、食事は減り、睡眠不足や通院もちゃんとできていなかったらしいのです。不安や怖さは人それぞれで、他人が推し量れるものではありません。”

また、修繕を待っている間(発災から1年たっても100件待ちの状態もありました)、家屋のブルーシートの手入れは自分で行う必要があります。

といっても高齢な世帯など、自分たちでできないご家庭もお送ります。また、修繕にあたっての自己負担ができず、修繕しないまま、住まれているお宅もいまだにある。

そういった状況の中、家屋の修繕や人と人とのつながりづくりを行ってきたのが、私たちもご一緒に仕事させて頂いている、「鋸南復興アクセラレーション」さんです。(前掲のコラムもアクセラさんの記事です)

発災後、有志の人があつまってできた任意団体。右も左もわからぬまま集まった人々が災害ボランティアセンターから復興ボランティアセンターを運営し、センターが終了後も独立して支援を続けています。

現在でも、月に20件ほどの屋根の修理と、20件弱のカビの除去を地域の団体と連携して行っています。

参考)押し入れのカビ除去作業 | 鋸南アクセラレーション

https://www.youtube.com/watch?v=7EIZLP715Ss

(雨漏りが続くご家庭のカビの除去の方法を公開しています)

昨年度は、復興ボランティアセンターとして、屋根の修繕で累計249件、室内のカビ除去で140件を対応。

RCFでは休眠預金等活用事業を使って、資金的支援やをしています。これらは一見、行政が支援すべき分野に見えます。

確かに今回、行政も一部損壊を含め修繕費の負担をしています。一方で、前述のとおり、修繕の順番を待っている間や行政の補助額を超えて修繕が必要な場合の自己負担分が負担できない方は、行政の支援からこぼれ落ちてしまうのです。

災害による被害は一過性のものに思われがち。本来はその後数年にわたり支援が必要な一方、支援の手が入りづらいのが実情です。

また今年も雨の季節がやってきます。

何も起きないことを祈りつつ、起きた場合に迅速に動けるよう準備を進めていきます。

2021年6月3日

ーーーーー