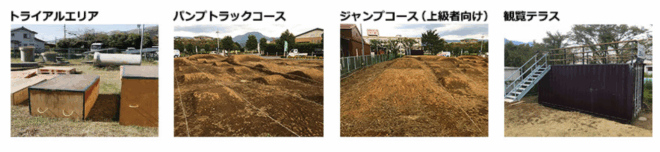

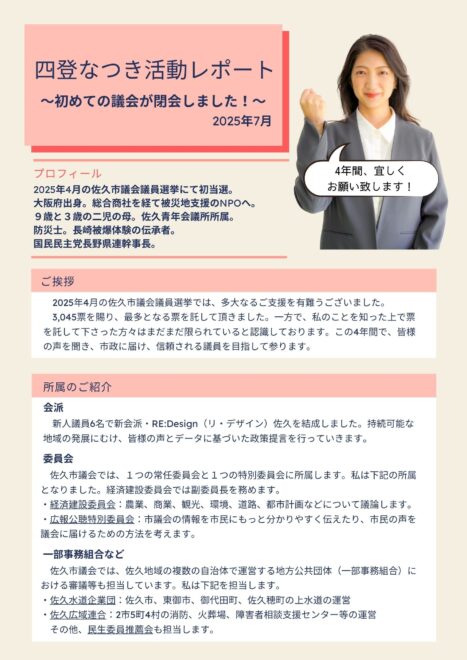

佐久市野沢には新たに多目的広場が完成し、4月からは新しい子育て支援施設もスタートします。

新しい施設に街の風景が変わり、わくわくする一方で、人口減少時代に新たなハード施設をつくって大丈夫?と不安になられる方もいらっしゃるのではないかと思います。

佐久市ではこれから、中央図書館の移転再整備や佐久平駅前の再整備と、街の重要な機能となる施設の再整備も待っています。

大前提として私は、これからの時代に新たなハード施設を増やすことには慎重であるべきと考えています。一方で、現在の中央図書館や佐久平駅がその機能を十分に発揮できているかというと不十分だと思います。

では、どうすればいいのか。そのヒントを探して盛岡市へ行ってきました。

盛岡市中央公園にある「あそびと学びをつなぐ場 ビバテラス」。

(ビバテラスHPより)

待機児童問題に取り組む保育園。

不登校のこどもたちの居場所づくりに取り組むフリースクール。

不登校のこどもたちが将来的な「自立」を想像できるよう併設した「まなび棟」には地域の伝統工芸やこどもの人気の仕事のヘアサロンやネイルサロン。

孤立するママパパのつながりづくりに取り組むこども図書館。

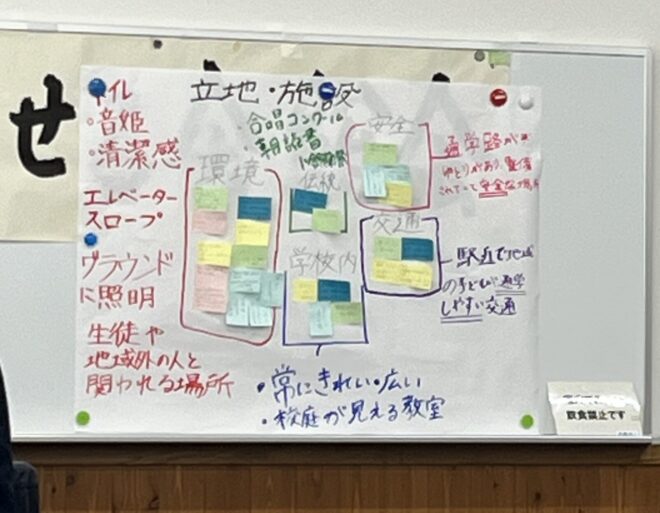

一つ一つのコンテンツが街の課題をとらえながらも全体としてのコンセプトに繋がっている公園。一体どうしたら行政の事業でこんな公園ができるのかと思ったら興味深いのはその手法。

PPP(Public Private Partnership)エージェントが、行政と民間事業者の橋渡し役となり、民間主導の官民連携事業を実現させていました。

官民連携事業は行政主導になりがちですが、エージェントが事業構築/投資決定の代理人となることにより、民間主導の官民連携事業を構築することが可能となるそうです。

行政主導ではなく、民間主導となることによる最も大きな違いは「経済合理性の追求=投資回収」。

ビバテラスの場合は、PPPエージェント方式でPark-PFIを活用し、公園の一定区画の運営を民間に任せる形を採用しました。

これにより、どのような建物をたてるか、どのようなコンテンツをつくるか、どのような運営をするかが民間の判断で実施できるようになります。

では盛岡市はどこで収益を得るのか。

経済合理性のある公園の運営により、公園内の建屋の固定資産税のほか、路線価上昇で周辺固定資産税も増加し、投資コストを回収することができるようになりました。

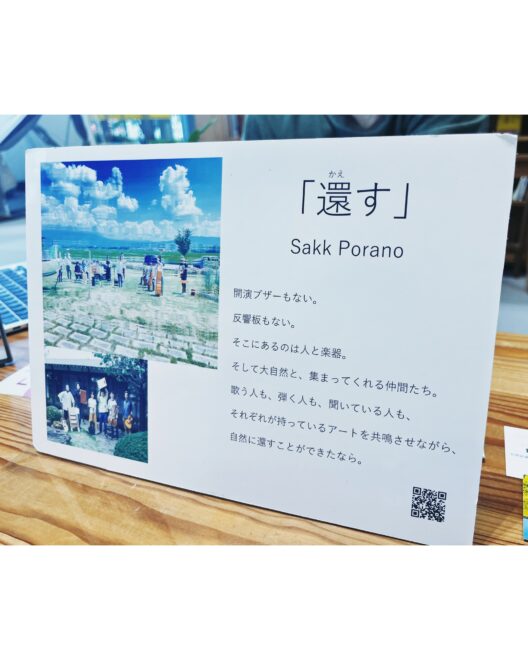

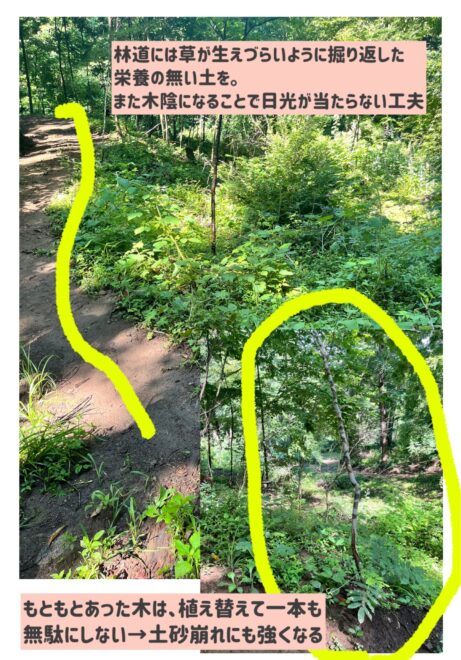

そもそもここは広大な公園の一部のため、草が伸び放題で残土置き場になっていたスペース。

民間に任せきることにより、土地の価値をあげ、固定資産税で回収する。ここまでやりきれるのは消費活動drivenで事業を設計できる民間ならでは。

(ちなみに、民間との連携においては、一時的に外部の力を借りることはあっても、ゆくゆくは地域のプレイヤーで担っていくべきと考えています。)

佐久市でもこれからの官民連携のあり方を考えていきたいと思います。

~おまけ~

合わせて人と地域の魅力をつなぐLocal Hubを目指す盛岡バスセンターも見学しました。

盛岡バスセンターの2階には子育て支援センター(佐久市でいう集いの広場)が設置されており、盛岡市南部と市街を繋ぐ結節点となっていることから、子育て世代の利用に配慮されていました。

また、3階にはHOTEL MAZARIUMがあり、日帰り銭湯も運営。こちらはもともとここには銭湯があったのかしら?と思うほど地域のご高齢の方の通いスポットになっていました。

(盛岡バスセンターフロアマップ(同HPより))

多世代が集う場、観光客とローカルの方が行き交う場として、今後の展開に期待したくなる場でした。

そして客室には地元の注目ベンチャーでもあるヘラルボニーとのコラボデザインの部屋が。

そして客室には地元の注目ベンチャーでもあるヘラルボニーとのコラボデザインの部屋が。

+500円の料金設定となっており、その分がアーティスト/作者へ還元されます。気軽にアートに触れられ、また社会貢献にもなる仕組みが魅力的でした。